2015年04月18日

そば・じん六、リニューアル

先日北山通を通ったら、蕎麦屋・「じん六」が、マンションの一階にリニューアルオープンしていた。

というので、昨日お昼に、そばをいただきに訪れた。

前の店より、床面積はすごく広い。

しかし、席数はいっしょ。

前は、こあがり席が、4人分が二つあったが、

今回は、すべて椅子席。

メニューはほぼ一緒。

もちろんご主人も同じ。

久しぶりにいただいた。

風の通りがいい感じ。

今度のお酒も頂かなければ。

というので、昨日お昼に、そばをいただきに訪れた。

前の店より、床面積はすごく広い。

しかし、席数はいっしょ。

前は、こあがり席が、4人分が二つあったが、

今回は、すべて椅子席。

メニューはほぼ一緒。

もちろんご主人も同じ。

久しぶりにいただいた。

風の通りがいい感じ。

今度のお酒も頂かなければ。

2015年04月07日

「夜カフェ」という言葉と場

ツイッターをやっているとブログが書けなくなる、ということがあるかもしれない。

とはいえ、

らくたび文庫は面白い。(残念ながらあまり売れていないような感じも)

100冊出るということも聞いたが、現在(2015年4月)まで、56冊。

別冊がいくつも出ているが。(それを入れると何冊かな)

最初に出たのは、2007年3月。

この中にカフェを扱ったものは3冊(多分)。

No.17が「京都のカフェランチ」

No.44が「京都の夜カフェ」

No.51が「京都の夜カフェごはん」。

その中で『京都の夜カフェ』に、なかなか興味深いことが書いてある。

「夜カフェ」という言葉についてだ。

「夜カフェ」が一つの単語・言葉となったのは、どうも、2008年少し前、または、2008年、らしい。

「夜カフェ」は、「某検索サイトが08年に行った新語ランキングでは86位」という。

意味は「夜に営業するカフェ」のこと。

つまり、これ以前、「カフェ」は夜は営業しない、と思われていた、ということだろう。

「ランチやティータイムに力点が置かれがち」で「夜はオマケ」だった。

それが変わったので、「夜カフェ」という言葉も台頭した、というのだ。

この指摘なかなか面白い。

とはいえ、

らくたび文庫は面白い。(残念ながらあまり売れていないような感じも)

100冊出るということも聞いたが、現在(2015年4月)まで、56冊。

別冊がいくつも出ているが。(それを入れると何冊かな)

最初に出たのは、2007年3月。

この中にカフェを扱ったものは3冊(多分)。

No.17が「京都のカフェランチ」

No.44が「京都の夜カフェ」

No.51が「京都の夜カフェごはん」。

その中で『京都の夜カフェ』に、なかなか興味深いことが書いてある。

「夜カフェ」という言葉についてだ。

「夜カフェ」が一つの単語・言葉となったのは、どうも、2008年少し前、または、2008年、らしい。

「夜カフェ」は、「某検索サイトが08年に行った新語ランキングでは86位」という。

意味は「夜に営業するカフェ」のこと。

つまり、これ以前、「カフェ」は夜は営業しない、と思われていた、ということだろう。

「ランチやティータイムに力点が置かれがち」で「夜はオマケ」だった。

それが変わったので、「夜カフェ」という言葉も台頭した、というのだ。

この指摘なかなか面白い。

2015年04月07日

北山・権兵衛

3月19日だったろうか、北山・権兵衛が、これまでの店をたたんで(2月22日)、すぐ近くにリニューアルオープンした。

北山あたりは、京都における「蕎麦」の店が集まっている所。理由はよくわからないが。権兵衛は、その中で、なかなかおいしく、種類も多いので楽しめる。

いまのところ定休日はないが、そのうち作るだろう。

北山あたりは、京都における「蕎麦」の店が集まっている所。理由はよくわからないが。権兵衛は、その中で、なかなかおいしく、種類も多いので楽しめる。

いまのところ定休日はないが、そのうち作るだろう。

2014年11月09日

手打ちそば

朝蕎麦が無くなってから、尾張屋・錦店にはかなりご無沙汰していた感じだが、

最近、久々に訪れた。

なんと、「手打ちそば」の限定新メニューが。

追加料金が400円近くだが、たのんでみた。

なかなかいける。

手打ちで「かけ」も、次は行って見ようか、という気になった。

最近、久々に訪れた。

なんと、「手打ちそば」の限定新メニューが。

追加料金が400円近くだが、たのんでみた。

なかなかいける。

手打ちで「かけ」も、次は行って見ようか、という気になった。

2014年06月16日

2013年12月14日

続邪道ソバとしての「旨辛 牛肉そば」

ネットで調べてみたら、「おらが蕎麦」の「旨辛 牛肉そば」と似たものが少なくとも二つありそう。

一つは、青森市の「そば処小巾亭」の「こぎん風 旨辛つけ蕎麦」

↓

http://ohamaro.blog35.fc2.com/blog-entry-1979.html

もう一つはどこかの社員食堂のメニュー。「旨辛 牛肉のつけそば(山菜いなり付き)」

このうち「旨辛 牛肉のつけそば」の部分。

↓

http://bungara.blog.fc2.com/blog-entry-1987.html

一般メニューとまで入っていないが、「おらが蕎麦」を超えているともいえる。

一つは、青森市の「そば処小巾亭」の「こぎん風 旨辛つけ蕎麦」

↓

http://ohamaro.blog35.fc2.com/blog-entry-1979.html

もう一つはどこかの社員食堂のメニュー。「旨辛 牛肉のつけそば(山菜いなり付き)」

このうち「旨辛 牛肉のつけそば」の部分。

↓

http://bungara.blog.fc2.com/blog-entry-1987.html

一般メニューとまで入っていないが、「おらが蕎麦」を超えているともいえる。

2013年12月13日

邪道ソバとしての「旨辛 牛肉そば」

邪道ソバは楽しいし、おいしい時もある。

今回は、チェーンの「おらが蕎麦」で、「旨辛 牛肉そば」を発見。

これは「邪道」度がかなり高い「ソバ」だ。

そばを「冷」と「暖」に分けると「冷」。冷たいソバ。

しかし、汁は暖かい。

冷たいソバ、牛肉、ネギ、海苔、ごま。

これに生卵を溶いてかける。

そのソバを、旨辛く暖かい汁につけていただく。

汁は、韓国的でもあり、やや東南アジア的だが、基本は醤油かな。

邪道ではあるが、予想外によかった。

汁に蕎麦湯をまぜいただいてみたが、これも悪くなった。

この「旨辛 牛肉そば」だが、「おらが蕎麦」を超えて一般メニューになるかどうか、

また、長く続いて、定番的に定着するかどうか、興味深い。

註:「おらが蕎麦」は、株式会社グルメ杵屋が展開するチェーン外食。

「おらが蕎麦」は、京都には店舗を展開して居はない。

今回は、チェーンの「おらが蕎麦」で、「旨辛 牛肉そば」を発見。

これは「邪道」度がかなり高い「ソバ」だ。

そばを「冷」と「暖」に分けると「冷」。冷たいソバ。

しかし、汁は暖かい。

冷たいソバ、牛肉、ネギ、海苔、ごま。

これに生卵を溶いてかける。

そのソバを、旨辛く暖かい汁につけていただく。

汁は、韓国的でもあり、やや東南アジア的だが、基本は醤油かな。

邪道ではあるが、予想外によかった。

汁に蕎麦湯をまぜいただいてみたが、これも悪くなった。

この「旨辛 牛肉そば」だが、「おらが蕎麦」を超えて一般メニューになるかどうか、

また、長く続いて、定番的に定着するかどうか、興味深い。

註:「おらが蕎麦」は、株式会社グルメ杵屋が展開するチェーン外食。

「おらが蕎麦」は、京都には店舗を展開して居はない。

2013年09月26日

竹内栖鳳展へ行きたい

10月22日から12月1日まで、京都市美術館で、「竹内栖鳳展 近代日本画の巨人」展が開かれる。かなり楽しみだ。

京都市美術館のHPには、「班猫」(「斑猫」が一般的)が張り付けられているが、残念ながら全期間の展示ではなく、後半(11月21日~12月2日)限定らしい。このネコ、なかなかいい。

↓

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/kmma/exhibition/anv80th_takeuchi.html

今回の展示だが、いま東京の東京国立近代美術館でやっている、「竹内栖鳳展 近代日本画の巨人」展の「巡回」展、あるいは、「共催」展である。(こういう場合の概念が判らない。)

↓

http://seiho2013.jp/index.html

先日友人が東京での展覧会を見てきたという。

予想外に人が入っていたらしい。ただ、観客は、A.年配者が多い、B.女性が多い、C.会話を漏れ聞くと竹内栖鳳についてあまり知らない人が多い、といういうこと。

展示に関しても、A.高島屋との関係にふれているが弱い、B.同時代の西欧美術史の動きとの連動に関する解説が著しく弱い、C.京都と東京との美術的緊張関係に関する解説も著しく弱い、D.栖鳳の影響特に国画創作協会の書作家とのつながりの解説も弱い(「日稼」の主題は、微妙だが秦テルヲの娼妓などの主題と重なる可能性がないわけではないとも)、とのこと。

京都展ではどうなるのか、楽しみでもある。

(有名な「ベニスの月」であるが、どうも知られてない、ということ。また、「雪月花」となっているという点も解説が弱いらしい。会田誠の「雪月花」と対比しろとは言わないけど…、とも)

竹内栖鳳の日本美術史上の位置づけはどうなの、その評価の揺れや変容はないの、というのは興味がある。また、世界美術史上どう位置づくの、というのも興味がある。

京都市美術館のHPには、「班猫」(「斑猫」が一般的)が張り付けられているが、残念ながら全期間の展示ではなく、後半(11月21日~12月2日)限定らしい。このネコ、なかなかいい。

↓

http://www.city.kyoto.jp/bunshi/kmma/exhibition/anv80th_takeuchi.html

今回の展示だが、いま東京の東京国立近代美術館でやっている、「竹内栖鳳展 近代日本画の巨人」展の「巡回」展、あるいは、「共催」展である。(こういう場合の概念が判らない。)

↓

http://seiho2013.jp/index.html

先日友人が東京での展覧会を見てきたという。

予想外に人が入っていたらしい。ただ、観客は、A.年配者が多い、B.女性が多い、C.会話を漏れ聞くと竹内栖鳳についてあまり知らない人が多い、といういうこと。

展示に関しても、A.高島屋との関係にふれているが弱い、B.同時代の西欧美術史の動きとの連動に関する解説が著しく弱い、C.京都と東京との美術的緊張関係に関する解説も著しく弱い、D.栖鳳の影響特に国画創作協会の書作家とのつながりの解説も弱い(「日稼」の主題は、微妙だが秦テルヲの娼妓などの主題と重なる可能性がないわけではないとも)、とのこと。

京都展ではどうなるのか、楽しみでもある。

(有名な「ベニスの月」であるが、どうも知られてない、ということ。また、「雪月花」となっているという点も解説が弱いらしい。会田誠の「雪月花」と対比しろとは言わないけど…、とも)

竹内栖鳳の日本美術史上の位置づけはどうなの、その評価の揺れや変容はないの、というのは興味がある。また、世界美術史上どう位置づくの、というのも興味がある。

2013年09月26日

「京滋 文学道しるべ」

『京都新聞』に4月から連載されている、「京滋 文学道しるべ」はなかなか面白い。

今日(9月26日)は、筒井康隆の『私説博物誌』が取り上げられていた。

愚かにも、読んではない。

愚かにも、そのなかで、京都への言及があるとは想像もしていなかった。

(「京滋 文学道しるべ」は山本善行著)

今日(9月26日)は、筒井康隆の『私説博物誌』が取り上げられていた。

愚かにも、読んではない。

愚かにも、そのなかで、京都への言及があるとは想像もしていなかった。

(「京滋 文学道しるべ」は山本善行著)

2013年05月03日

『気になる京都』

面白い本を見つけた。

大貫まひろ『気になる京都 あの店・あの場所』(風の駅、2012)。

「風の駅」は、出町商店街にある、カフェ+図書サロンらしい。

まだ訪れてはいない。

勝手な想像だが、70年代後半的、かな。

この本が、そうした風に感じさせる。

付属の地図は、大変便利。

ただ、残念なのは、蕎麦屋があまり記載されていないこと。

著者の志向は、蕎麦にはないのかもしれない。

大貫まひろ『気になる京都 あの店・あの場所』(風の駅、2012)。

「風の駅」は、出町商店街にある、カフェ+図書サロンらしい。

まだ訪れてはいない。

勝手な想像だが、70年代後半的、かな。

この本が、そうした風に感じさせる。

付属の地図は、大変便利。

ただ、残念なのは、蕎麦屋があまり記載されていないこと。

著者の志向は、蕎麦にはないのかもしれない。

2013年02月08日

「進々堂」100年

北山の「進々堂」へ行った。

「続木斉物語」という小冊子があったのでいただいた。

創業者の続木斉(1883~1934)についてなど。

それによれば、1913年、京都の左京区吉田に最初の店(「進々堂」パン屋)をかまえた。

1914年に火事にあい店舗が全焼。

その後、堀川竹屋町に移転。小冊子ではこれがいつかは明確ではないが、1914年から15年の間だろう。

場所の堀川竹屋町も明晰ではない。堀川がまだ拡幅されていないので、

堀川商店街(この名称でいいかどうかは問題があるが)の南端にあったのかもしれない。

尾上松之助の豪邸がもう出来ていたかどうか?

大正天皇の即位式典が、進々堂発展の契機になったと記載されている。

これは1915年。

1920年に竹屋町寺町に移転。

当時寺町が京都の繁華街の中心だったためと推測される。

やや南にはカフェ≒喫茶(+和菓子そのほか)で老舗の鎰屋もあった。

進々堂京大北門店も続木斉が1930年に開いたものだが、

この小冊子には言及がない。

現在経営が別々だからなのだろうか?

「続木斉物語」という小冊子があったのでいただいた。

創業者の続木斉(1883~1934)についてなど。

それによれば、1913年、京都の左京区吉田に最初の店(「進々堂」パン屋)をかまえた。

1914年に火事にあい店舗が全焼。

その後、堀川竹屋町に移転。小冊子ではこれがいつかは明確ではないが、1914年から15年の間だろう。

場所の堀川竹屋町も明晰ではない。堀川がまだ拡幅されていないので、

堀川商店街(この名称でいいかどうかは問題があるが)の南端にあったのかもしれない。

尾上松之助の豪邸がもう出来ていたかどうか?

大正天皇の即位式典が、進々堂発展の契機になったと記載されている。

これは1915年。

1920年に竹屋町寺町に移転。

当時寺町が京都の繁華街の中心だったためと推測される。

やや南にはカフェ≒喫茶(+和菓子そのほか)で老舗の鎰屋もあった。

進々堂京大北門店も続木斉が1930年に開いたものだが、

この小冊子には言及がない。

現在経営が別々だからなのだろうか?

2013年01月23日

大島渚「青春の深き淵より」

大島渚は、1960年に芸術祭賞をもらっている。

ただ、映画部門ではない。テレビ部門である。

関西テレビで放映されたテレビドラマ「青春の深き淵より」が対象作品。

残念ながら未見。

朝日新聞の1960年12月21日づけ朝刊には、芸術祭賞の報道の中に、

この「青春の深き淵より」を紹介するテキストがある。

「就職という社会的関心の強い問題を背景に、緊張にみちた新鮮な対話劇を展開、特に青年層の生き方について多大な感銘と説得力を生み出した」

現在の就活状況に投げ込むとどのような反応が生れるのか、少し興味がわく。

ただ、映画部門ではない。テレビ部門である。

関西テレビで放映されたテレビドラマ「青春の深き淵より」が対象作品。

残念ながら未見。

朝日新聞の1960年12月21日づけ朝刊には、芸術祭賞の報道の中に、

この「青春の深き淵より」を紹介するテキストがある。

「就職という社会的関心の強い問題を背景に、緊張にみちた新鮮な対話劇を展開、特に青年層の生き方について多大な感銘と説得力を生み出した」

現在の就活状況に投げ込むとどのような反応が生れるのか、少し興味がわく。

タグ :大島渚カウンターカルチャー

2012年12月29日

『京の味』1966

『京の味 名所とたべもの』という本を古本屋で見つけた。

著者は、岩城もと子。1966年出版。

古本屋にあったのは、1973年に発行されたもの。「17刷」である。

この本はどの程度重要かわからないが、一つのポイントにすることは可能だろう。

戦後、いつごろから、京都の「味」が観光の魅力的要素として浮上したのか。

それを考える上でポイントとすることが出来るのでは、ということだ。

この本の出版社は、保育社。

いまはないが、大阪で、図鑑を出していた出版社として有名だった。

(1999年倒産、しかし、別会社の子会社として2007年再スタート。)

(↑「いまはない」という表現でいいのかやや問題かな)

カラーブックスシリーズもヒット商品と記憶している。

この『京の味 名所とたべもの』もこのシリーズ。

『京の味』は、シリーズでいえば、115番目(No.115)のものだった。

これ以前に「味」と冠した食をテーマにするものは一つだけである。

『ヨーロッパの味』で、「No.74」である。

「京都」は「No.2」が『桂離宮』で、はじめからカラーブックス中軸テーマ。

「京都」という軸と「味」という軸の交差が『京の味』であろう。

7年で「17刷」ということはヒット作である。

京都の名所をみて、その後ちょっと足をのばして味わう、

禅料理、懐石料理の系譜にある料理、というコンセプト。

著者は、岩城もと子。1966年出版。

古本屋にあったのは、1973年に発行されたもの。「17刷」である。

この本はどの程度重要かわからないが、一つのポイントにすることは可能だろう。

戦後、いつごろから、京都の「味」が観光の魅力的要素として浮上したのか。

それを考える上でポイントとすることが出来るのでは、ということだ。

この本の出版社は、保育社。

いまはないが、大阪で、図鑑を出していた出版社として有名だった。

(1999年倒産、しかし、別会社の子会社として2007年再スタート。)

(↑「いまはない」という表現でいいのかやや問題かな)

カラーブックスシリーズもヒット商品と記憶している。

この『京の味 名所とたべもの』もこのシリーズ。

『京の味』は、シリーズでいえば、115番目(No.115)のものだった。

これ以前に「味」と冠した食をテーマにするものは一つだけである。

『ヨーロッパの味』で、「No.74」である。

「京都」は「No.2」が『桂離宮』で、はじめからカラーブックス中軸テーマ。

「京都」という軸と「味」という軸の交差が『京の味』であろう。

7年で「17刷」ということはヒット作である。

京都の名所をみて、その後ちょっと足をのばして味わう、

禅料理、懐石料理の系譜にある料理、というコンセプト。

2012年12月24日

しる屋

大久保恒次のエッセイ集をチラ読みしている。

「みそしる」という文があり、その出だしが面白い。

「しる屋というものが存在していたのである。白味噌汁で、タネは客に好みまかして、

季節の魚が書きならべてあり、ごぼうの笹がきが必ず入っていて、『雑煮』とて、

餅をタネにしたのが年中あった。そのしる屋で有名なのは大阪心斎橋うなぎ谷にあった

『しる市』この店は今はないが、『しる』と大書した提灯や看板はときどき場末で見かける。

要するに汁だけ売る店で、他地方にはない珍しいものといえよう。」

「しる屋」という形態がまずすごい。

この文章で初めて知った。

まだあるかもしれないが、これが書かれたのは、1956年頃、それ以前だから、

おそらく今は、「しる屋というものが存在していたのである」という表現となろう。

1956年頃には、「『しる』と大書した提灯や看板」が「ときどき場末で見かけ」られていたが、

絶滅したのではあるまいか。

ネットで少しチャックしても、屋号として「シルヤ」と発音するものはあるようだが、

一つの外食形式としては存在していない模様。

勉強しない人間に便利なウィキにもない。

なんか面白い。

そこで食べた人を探したい。

もしかすると新しい外食形式として再興可能かもしれない。

洋風なら「スープ屋」、和風なら「しる屋」。

「スープ屋」はありそうなので、ここは和風で攻める手はある。

「みそしる」という文があり、その出だしが面白い。

「しる屋というものが存在していたのである。白味噌汁で、タネは客に好みまかして、

季節の魚が書きならべてあり、ごぼうの笹がきが必ず入っていて、『雑煮』とて、

餅をタネにしたのが年中あった。そのしる屋で有名なのは大阪心斎橋うなぎ谷にあった

『しる市』この店は今はないが、『しる』と大書した提灯や看板はときどき場末で見かける。

要するに汁だけ売る店で、他地方にはない珍しいものといえよう。」

「しる屋」という形態がまずすごい。

この文章で初めて知った。

まだあるかもしれないが、これが書かれたのは、1956年頃、それ以前だから、

おそらく今は、「しる屋というものが存在していたのである」という表現となろう。

1956年頃には、「『しる』と大書した提灯や看板」が「ときどき場末で見かけ」られていたが、

絶滅したのではあるまいか。

ネットで少しチャックしても、屋号として「シルヤ」と発音するものはあるようだが、

一つの外食形式としては存在していない模様。

勉強しない人間に便利なウィキにもない。

なんか面白い。

そこで食べた人を探したい。

もしかすると新しい外食形式として再興可能かもしれない。

洋風なら「スープ屋」、和風なら「しる屋」。

「スープ屋」はありそうなので、ここは和風で攻める手はある。

2012年10月30日

バルビル・キョウト

京都のバルビルが建て替えられるといううわさが流れているが本当だろうか。

このバルビル、意外なことにあまり歴史が語られていない。

現在のHPは実にシンプルで、京都バル、神戸バル、神戸バル・アネックスの

三つのファッション関連施設の案内を中心に構成されているに過ぎない。

なぜか、その歴史はない。

調べてみると、京都バルは、オープンが1970年11月21日。

「江戸から京へ、ファッション遷都」というコピーで売り出したらしい。

三島由紀夫が割腹自殺する(70年11月25日)直前のことである。

このバルビル、意外なことにあまり歴史が語られていない。

現在のHPは実にシンプルで、京都バル、神戸バル、神戸バル・アネックスの

三つのファッション関連施設の案内を中心に構成されているに過ぎない。

なぜか、その歴史はない。

調べてみると、京都バルは、オープンが1970年11月21日。

「江戸から京へ、ファッション遷都」というコピーで売り出したらしい。

三島由紀夫が割腹自殺する(70年11月25日)直前のことである。

タグ :カウンターカルチャー

2012年10月15日

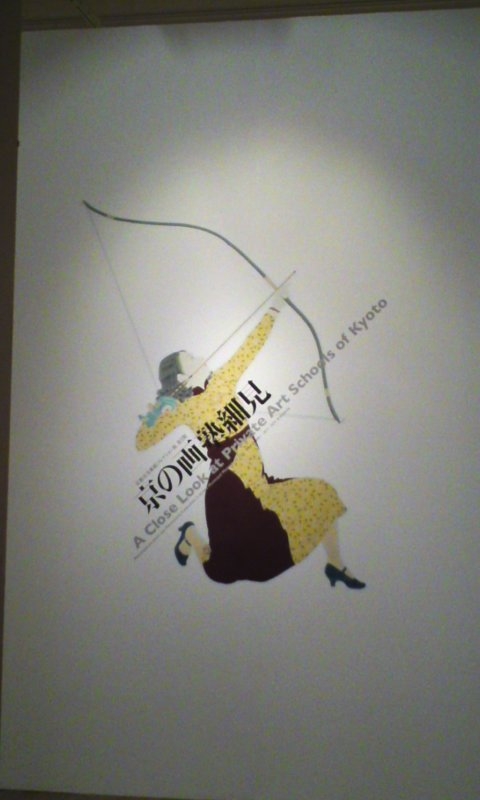

「京の画塾細見」展

京都市美術館で、「京の画塾細見」展を開催している。

まず狙いが非常に面白い。

ただ、残念なのは、解説などが不足している(ように感じる)点。

もう少しパネルなどでの説明が欲しいところだ。

おそらく「京都画壇「画塾」講座」を受けたり、

「京都画壇プチ講座」を受けるといろいろ分かり、

理解が深まるのだろ思う。

がしかし、今回の展示だと、予備知識がないと、

京都の日本「画壇」の戦前期の作品群を見た、

と言うにとどまってしまうのでは。

とはいえ、

ポスターに使われた丹羽阿樹子の「遠矢」(1935)は、

大変面白い。

おそらく洋装の、若い女性が、和弓で矢を放とうとする図。

服装自体が分析の対象になりそうだ。

チャイナドレス風にも見えるが、ワンピースである。

ストッキングをはいている。

青いヒール。左手には腕時計。

右手は、ブルーの諸弽の「弓懸け」。

遠くの何をいようとするのか。

その解釈は重要だろう。

まず狙いが非常に面白い。

ただ、残念なのは、解説などが不足している(ように感じる)点。

もう少しパネルなどでの説明が欲しいところだ。

おそらく「京都画壇「画塾」講座」を受けたり、

「京都画壇プチ講座」を受けるといろいろ分かり、

理解が深まるのだろ思う。

がしかし、今回の展示だと、予備知識がないと、

京都の日本「画壇」の戦前期の作品群を見た、

と言うにとどまってしまうのでは。

とはいえ、

ポスターに使われた丹羽阿樹子の「遠矢」(1935)は、

大変面白い。

おそらく洋装の、若い女性が、和弓で矢を放とうとする図。

服装自体が分析の対象になりそうだ。

チャイナドレス風にも見えるが、ワンピースである。

ストッキングをはいている。

青いヒール。左手には腕時計。

右手は、ブルーの諸弽の「弓懸け」。

遠くの何をいようとするのか。

その解釈は重要だろう。

2012年08月30日

大徳寺とストリップ

最近文庫化された『占領下日本(上)』を読んでいる。

ちくま文庫。

2009年に単行本化されたものの文庫化。

半藤一利、竹内修司、保坂正康、松本健一による、敗戦時と占領期に関する座談。

非常に細かく調べられて問題も掘り下げられているところと、

表面的な記述に終わっているところがあり、そのギャップがすごい。

政治史や政治裏面史の掘り下げはまずまずなのだが、文化史や社会史はちょっと…

文化史や社会史への「ちょっと…」をみると、政治史の方の掘り下げに対しても

ホントか、となるよね。

とはいえ、面白い記述も。

「保坂:昭和三十四年から三十八年にかけて京都で学生生活を過ごしていたのですけれど、

大徳寺っていうと、京都にいた学生の中には、不謹慎にも苦笑いをする者がいました。

大徳寺にストリップ劇場があって、「大徳寺に行った?」なんていうと、表向きは御茶屋か

何かという感じで話しているのですが、ストリップ劇場のことなんです。(笑)それも瞬間的に

脱いで、パッと電気が消えるのです。普通は、その値段は学食のAランチと同じぐらいで、

五百円くらいではなかったのかな。高いときは千円取るんですが、その時は脱ぐんだな

と思っていました。」

『京都青春街図』(1976)を借りて調べると「A級京都」というストリップ劇場。

いつごろまで営業していたかは不明。

ちくま文庫。

2009年に単行本化されたものの文庫化。

半藤一利、竹内修司、保坂正康、松本健一による、敗戦時と占領期に関する座談。

非常に細かく調べられて問題も掘り下げられているところと、

表面的な記述に終わっているところがあり、そのギャップがすごい。

政治史や政治裏面史の掘り下げはまずまずなのだが、文化史や社会史はちょっと…

文化史や社会史への「ちょっと…」をみると、政治史の方の掘り下げに対しても

ホントか、となるよね。

とはいえ、面白い記述も。

「保坂:昭和三十四年から三十八年にかけて京都で学生生活を過ごしていたのですけれど、

大徳寺っていうと、京都にいた学生の中には、不謹慎にも苦笑いをする者がいました。

大徳寺にストリップ劇場があって、「大徳寺に行った?」なんていうと、表向きは御茶屋か

何かという感じで話しているのですが、ストリップ劇場のことなんです。(笑)それも瞬間的に

脱いで、パッと電気が消えるのです。普通は、その値段は学食のAランチと同じぐらいで、

五百円くらいではなかったのかな。高いときは千円取るんですが、その時は脱ぐんだな

と思っていました。」

『京都青春街図』(1976)を借りて調べると「A級京都」というストリップ劇場。

いつごろまで営業していたかは不明。

タグ :カウンターカルチャー

2012年07月26日

また無くなった

7月のはじめ、東一条付近に用事があって出かけた。

用事も終わり、そうだ本屋に寄ろうと東大路を北上。

百万遍交差点を渡って愕然。

レブン書房が閉店していた。6月30日で閉めたという。

大学生の本離れが原因なのだろうか。

私の友人はここで『プレイガイドジャーナル』なるものに出会ったといっていた。

小さいがいい本屋だったと思う。

用事も終わり、そうだ本屋に寄ろうと東大路を北上。

百万遍交差点を渡って愕然。

レブン書房が閉店していた。6月30日で閉めたという。

大学生の本離れが原因なのだろうか。

私の友人はここで『プレイガイドジャーナル』なるものに出会ったといっていた。

小さいがいい本屋だったと思う。

タグ :カウンターカルチャー

2012年06月29日

2012年05月19日

『新編 燈火頬杖』読了

『新編 燈火頬杖』とは、藤田三男が新たに編んだ、浅見淵のエッセイ・評論集。

「ウェッジ文庫」として出版されている。

特に興味深かったのは、「「細雪」の世界」(1949)である。

谷崎ものでは、いつも参照する『谷崎潤一郎必携』(千葉俊二編)では、

参考文献にあがっていない。どうしてなのか不明。

『必携』に載っている千葉による「評価」でも引用されていない。

『新編 燈火頬杖』の解説を書いている藤田は「「細雪」の世界」の要点を

自分の経験を引きつつ、簡潔にまとめておりなかなか。

評伝であるので関係ないのかもしれないが、『谷崎潤一郎伝』でも引用はない模様だ。

藤原学の論文「「昔の東京」という京都イメージ」(2008)でも引用はないっぽい。

藤原の場合、論文の核のアイディアが、浅見と相同または相似に感じるけど。

浅見による「細雪」の評価は短くまとめるとこうなろうか。

「細雪」は谷崎の心境小説であり、大阪のそれ自体の市民生活をリアルに描いたものではない。

むしろ、徹頭徹尾洗練された東京的趣味と感性を、大阪の風俗を借りて再現したものである。

「ウェッジ文庫」として出版されている。

特に興味深かったのは、「「細雪」の世界」(1949)である。

谷崎ものでは、いつも参照する『谷崎潤一郎必携』(千葉俊二編)では、

参考文献にあがっていない。どうしてなのか不明。

『必携』に載っている千葉による「評価」でも引用されていない。

『新編 燈火頬杖』の解説を書いている藤田は「「細雪」の世界」の要点を

自分の経験を引きつつ、簡潔にまとめておりなかなか。

評伝であるので関係ないのかもしれないが、『谷崎潤一郎伝』でも引用はない模様だ。

藤原学の論文「「昔の東京」という京都イメージ」(2008)でも引用はないっぽい。

藤原の場合、論文の核のアイディアが、浅見と相同または相似に感じるけど。

浅見による「細雪」の評価は短くまとめるとこうなろうか。

「細雪」は谷崎の心境小説であり、大阪のそれ自体の市民生活をリアルに描いたものではない。

むしろ、徹頭徹尾洗練された東京的趣味と感性を、大阪の風俗を借りて再現したものである。

タグ :谷崎潤一郎